Was ist eine Wasserkraftanlage?

In einer Wasserkraftanlage, auch Wasserkraftwerk genannt, wird mittels Wasser mechanische Energie in elektrische Energie umgewandelt. Da Wasser ein Energieträger ist, der scheinbar unbegrenzt zur Verfügung steht und sich schnell auf natürliche Weise regeneriert, zählt die Stromerzeugung mittels Wasserkraftanlagen zu den erneuerbaren Energiequellen. Weltweit wird mit Wasserkraftwerken rund 24 Prozent des weltweiten Stroms produziert.

Wie funktioniert eine Wasserkraftanlage?

Damit die kinetische Energie des Wassers in elektrische Energie umgewandelt werden kann, wird das Wasser durch eine Talsperre bzw. Stauanlage zurückgehalten, um ein großes Reservoir zu schaffen. So entsteht ein Höhenunterschied. Sobald sich der Staudamm öffnet und das Wasser abfließt, wird es durch eine Druckrohrleitung in die Turbine geführt. Diese setzt sich durch die Bewegungsenergie des Wassers in Gang und treibt wiederum einen elektrischen Generator an, der dafür sorgt, dass die mechanische in elektrische Energie umgewandelt wird. In einem nächsten Schritt wandelt ein Trafo den so entstehenden Wechselstrom in Starkstrom, der ins Netz gespeist wird. Um eine Kilowattstunde Strom zu erzeugen, werden rund 400.000 Liter Wasser benötigt. Das „verbrauchte“ Wasser wird zurück in den Fluss geführt.

Wasserkraftanlagen: Arten / Typen

Wasserkraftwerke lassen sich in Laufwasserkraftwerke und Speicherkraftwerke unterscheiden: Laufwasserkraftwerke nutzen die Energie des fließenden Wassers an Bächen oder Flüssen. Somit wird permanent Strom erzeugt. Sie nehmen nur sehr limitierten Einfluss auf das Volumen an aufgestautem Wasser. Die Wassermengen, die hindurchströmen sind groß, aber das Gefälle ist gering. Speicherkraftwerke verfügen über einen Energiespeicher in Form von Teichen oder Seen. Der Pegel dieser Energiespeicher kann vom Kraftwerkstreiber geregelt werden. Das Wasser wird in einem Stausee gesammelt bzw. gespeichert. Strom wird hier auf Abruf produziert, sobald bei Bedarf Wasser aus dem Damm durch das Kraftwerk geleitet wird. Pumpspeicherkraftwerke eignen sich neben der Stromproduktion gut zum Speichern von Strom. Pumpspeicherwerke funktionieren auf die gleiche Weise, wie Speicherkraftwerke, sie verfügen über zusätzliche Pumpen und Auffangbecken: Durch elektrische Energie werden Wassermengen zurück ins Speicherbecken gepumpt.

Durch diese Zwischenspeicherung wird das Stromnetz zu unterschiedlichen Zeiten besser ausgelastet.

Gezeitenkraftwerke nutzen die Energie von Ebbe und Flut. Daher kann Strom nur zu den entsprechenden Gezeitenfluten erzeugt werden und ist von ihrer Größe abhängig. Auch hier werden Turbine und Generator vom Wasser angetrieben.

Eine weitere Unterscheidung zwischen Wasserkraftanlagen wird anhand ihres Nutzgefälles (oder der Fallhöhe) getroffen. Unter Nutzgefälle versteht man hierbei den Höhenunterschied zwischen dem Wasserspiegel oberhalb der Turbine und dem hinter der Turbine. Ist das Nutzgefälle etwa 15 Meter hoch, handelt es sich um ein Niederdruckkraftwerk. Niederdruckkraftwerke werden vor allem im Mittellauf von Flüssen eingesetzt. Mitteldruckkraftwerke hingegen haben eine Fallhöhe zwischen 25 und 400 m. Als letztes kommen die Hochdruckkraftwerke mit einem Nutzgefälle von mehr als 250 Meter. Diese Anlagen werden meistens in Hochgebirgen gebaut, um ein so großes Gefälle überhaupt ermöglichen zu können. Über Staudämme wird das Wasser bis über ein Jahr gespeichert und mittels Druckschächte zum im Tal befindlichen Kraftwerk transportiert.

Vor- und Nachteile von Wasserkraftanlagen

Vorteile von Wasserkraftanlagen

- Bei der Stromproduktion wird kein CO2 ausgestoßen.

- Konstante Stromproduktion: Im Gegensatz zu Wind und Sonne ist Wasser immer verfügbar.

- Speicherkraftwerke, die Wasser in großen Mengen zurückhalten, tragen zum Hochwasserschutz bei.

- Stauseen können als Trinkwasserreservoir dienen.

- Die Wasserkraftanlage hat eine hohe Lebensdauer.

- Die Erneuerbare Energiequelle, die immer und kostenlos verfügbar ist, können die hohen Baukosten der Anlage schnell gedeckt werden.

- Bei der Stromproduktion wird kein Wasser verschwendet.

- Hilfsmaßnahmen wie der Fischaufstieg schützen Tiere.

Nachteile von Wasserkraftanlagen

- Der Bau der Anlage verbraucht viel Energie und erzeugt CO2.

- Natur und Landschaft werden beeinträchtigt: Menschen können ihren Lebensraum verlieren, Fische können unter Umständen nicht zu ihren Laichplätzen kommen und bei Flutung von Wäldern und Landschaften setzen Bäume den Ihnen gespeicherten Kohlenstoff am Seeboden als Treibhausgas Methan frei.

- Durch die Errichtung von Staudämmen wird in den Grundwasserhaushalt eingegriffen. Dies kann zu Verunreinigungen des Grundwassers führen.

- Die Kosten für den Bau des Kraftwerks sind hoch. Daher ist der Strom zunächst kostspieliger als bei anderen EE-Anlagen.

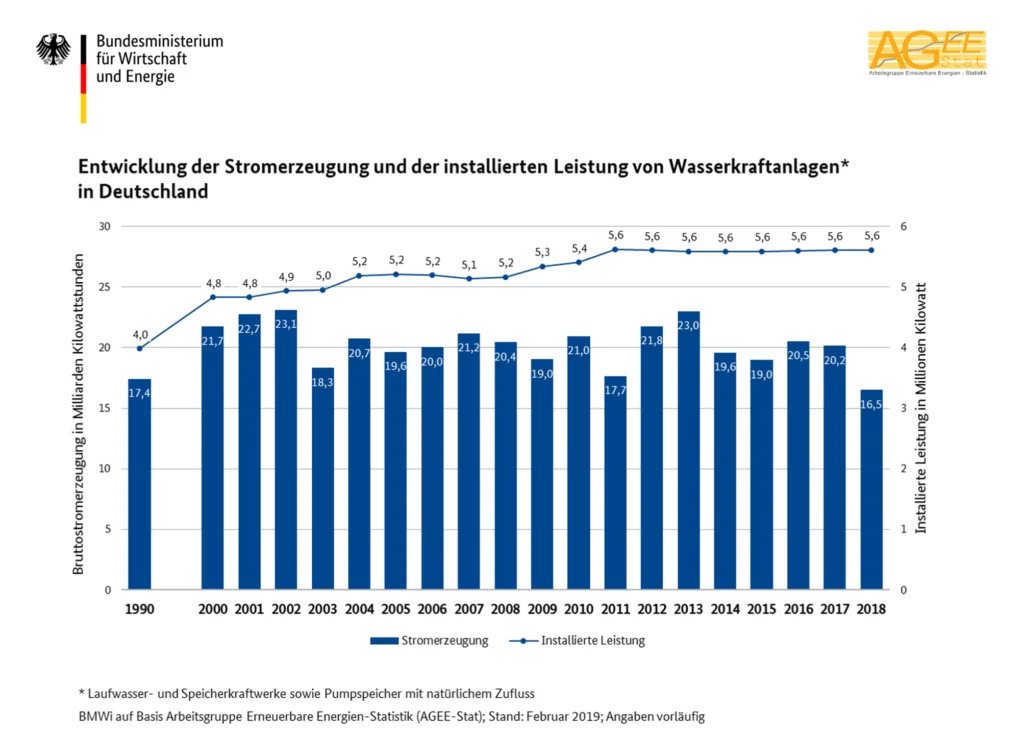

Wasserkraftwerke in Deutschland

Wasserkraftwerke: Geschichte

Wie hilfreich war dieser Artikel?

Zum Bewerten auf die Sterne klicken

Durchschnittliche Bewertung 4.7 / 5. Anzahl Bewertungen: 18

Noch keine Bewertung, sei der Erste!