Was bedeutet Redispatch?

Unter Redispatch versteht man die Änderung des Dispatches, also der Kraftwerkseinsatzplanung. Kraftwerksbetreibende melden täglich ihre Einsatzplanung für den Folgetag an den Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB). Diese Meldung erfolgt mittels „Fahrplänen“, welche für jede Viertelstunde des Folgetages die geplante Energieproduktion beinhalten. Durch diese Informationen wird aufgezeigt, welches Kraftwerk zu welchem Zeitpunkt wie viel Leistung ins Netz einspeisen wird. Auf Basis dessen werden Netzzustandsanalysen getätigt, die Engpässe oder kurzfristig bevorstehende Überlastungen des Netzes aufzeigen. In einem solchen Fall ordnet der ÜBN eine Änderung des „Fahrplans” der Kraftwerke gemäß dem Energiewirtschaftsgesetz (ENWG) an. An dieser Stelle spricht man dann von der Festlegung des sogenannten Redispatch, in dessen Zuge also Eingriffe zur Anpassung der Wirkleistungseinspeisung von Kraftwerken getätigt werden. Regionale Überlastungen bzw. Netzengpässe einzelner Leistungsabschnitte im Übertragungsnetz können mit Hilfe dieses Vorgangs verhindert oder beseitigt werden.

Entscheidend ist, dass Angebot und Nachfrage innerhalb des Stromnetzes ausgeglichen sind – diese Synchronisationsaufgabe gestaltet sich für alle beteiligten Akteure jedoch immer mehr als Herausforderung. Das liegt unter anderem an der Integration europäischer Strommärkte, Verzögerungen im Netzausbau, dem Atomausstieg sowie an dem Ausbau der Erneuerbaren Energien, wodurch es zu Veränderungen der Lastflüsse im Netz kommt. Netzbetreiber müssen deshalb immer häufiger Redispatch-Maßnahmen vornehmen. Tendenz (weiterhin) steigend: In den kommenden Jahren kann also von einer weiteren Zunahme des Redispatch-Bedarfs ausgegangen werden.

Das übergeordnete Ziel ist dabei die Erhaltung der Netz- und Systemstabilität sowie die Vermeidung von Netzunterbrechungen, um so die Versorgungssicherheit der Verbraucher gewährleisten zu können. Dabei ist es enorm wichtig, dass nicht zu viel Kraftwerksleistung ins Netz eingespeist wird – ansonsten droht dieses an die Grenzen seiner technischen Leistungsfähigkeit zu gelangen. In so einem Fall schalten sich die Leitungsabschnitte selbst vorsorglich automatisch ab, sodass gravierende Schäden verhindert werden können. Zeitgleich erhöht sich dabei die Belastung auf den alternativen „Ausweich-Leitungen“. Bildlich gesprochen kann das mit einem Stau im Straßenverkehr verglichen werden: Wenn die Umleitungs-Strecke von allen befahren wird, kommt es hier ebenfalls über kurz oder lang zu einer Überlastung. Das führt schließlich wiederum dazu, dass neue Umleitungs-Strecken benötigt werden.

Was ist Redispatch 2.0?

Unter Redispatch versteht man Eingriffe in die Erzeugungsleistung von konventionellen Kraftwerken (bisher mit einer installierten Leistung größer 10 MW), um Leitungsabschnitte oder Trafos vor einer Überlastung zu schützen. Droht an einer bestimmten Stelle im Netz ein Engpass, werden Kraftwerke angewiesen, ihre Einspeisung zu drosseln oder zu erhöhen. Auf diese Weise wird ein Lastfluss erzeugt, der dem Engpass entgegenwirkt.

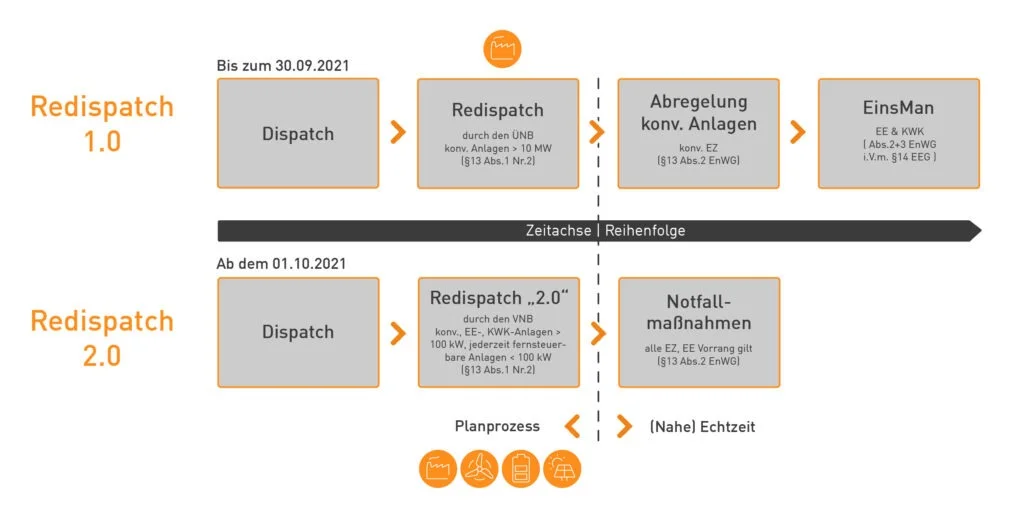

Redispatch 2.0 steht für die neuen Regelungen zum Umgang mit Engpässen im Stromnetz. Durch das Netzausbaubeschleunigungs-gesetz (NABEG 2.0) verschmelzen das bisherige Redispatch und Einspeisemanagement zum Redispatch 2.0. Hiernach sind ab dem 1. Oktober 2021 alle konventionellen Anlagen und Anlagen der Erneuerbaren Energien ab 100 kW installierter Leistung sowie alle Verteilnetzbetreiber (VNB) verpflichtet, am Redispatch teilzunehmen.

Mit Redispatch 2.0 sollen die Gesamtkosten aus dem konventionellen Redispatch und dem Einspeise-management optimiert und damit die Netzentgelte gesenkt werden.

Welche Redispatch Maßnahmen gibt es?

Bezeichnend für den Redispatch ist, dass dieser mithilfe eines sogenannten Kraftwerkpärchens durchgeführt wird. Während ein Kraftwerk, das vor dem prognostizierten Engpass liegt, die Anweisung erhält weniger ins Stromnetz einzuspeisen, wird das andere Kraftwerk, welches sich hinter dem geplanten Engpass befindet, im Gegensatz dazu aufgefordert mehr elektrische Energie bereit zu stellen. So ändert sich also nicht insgesamt die Menge an Strom, die ins öffentliche Netz eingespeist wird, sondern lediglich der Standort der Produktion bzw. Einspeisung. Generell sind diese Redispatch Maßnahmen dabei nicht auf eine bestimmte Regelzone begrenzt: Sie können zum einen innerhalb einer Regelzone, zum anderen aber auch im bundesweiten Verbundnetz vollzogen werden.

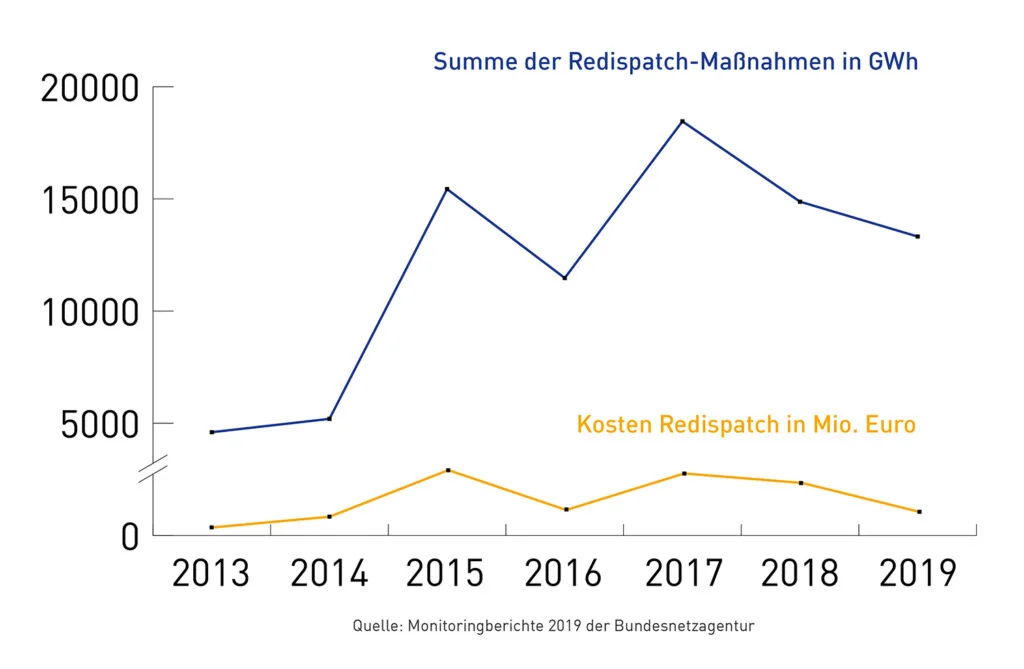

Die Anzahl an Redispatch-Maßnahmen ist innerhalb der letzten Jahre immer mehr gestiegen, da nicht bei allen Übertragungsnetzen in Deutschland in sämtlichen Regionen leistungsstarke Leitungen vorhanden sind.

Besonders beansprucht werden die Übertragungsleitungen beispielsweise während der Wintermonate: Die Windräder speisen dann im Norden aufgrund der kalten und stürmischen Wetterlage deutlich mehr Strom ein und zeitgleich steigt an den industriellen Knotenpunkten in Süddeutschland der Energiebedarf. Um das automatische Abschalten der Leitungen zu verhindern, ist es dementsprechend wichtig, dass durch den Redispatch die zwei charakteristischen Handlungsschritte durchgeführt werden: Einerseits müssen die Anlagen im Norden dann ihre Einspeisung reduzieren, während die Anlagen im Süden andererseits hochgefahren werden müssen. Diese Situation wird dadurch verschärft, dass in Norddeutschland immer mehr Windparks ins Netz einspeisen und im Süden immer mehr konventionelle Kraftwerke abgeschaltet werden. Umso wichtiger ist also, dass der Ausbau der Nord-Süd-Strecken im Übertragungsnetz weiter vorangetrieben wird.

Welche Kosten entstehen für Redispatch Maßnahmen?

Der geplante Ausstieg aus der Atomenergie, der Ausbau der Windenergie in Norddeutschland und der nur schleppend fortschreitende Ausbau der Übertragungsnetze führen dazu, dass die Anzahl der Redispatch-Maßnahmen innerhalb der letzten Jahre immens gestiegen ist.

Die entstehenden Kosten werden im Zuge dessen auf die Netznutzungsentgelte umgelegt. In Summe bilden sie sich durch die Erstattung der Brennstoffkosten, den Anfahrtskosten der Anlage und aus der Entschädigung des Bilanzkreises des durch die Redispatch-Maßnahme betroffenen Anlagenbetreibers.

Die Entwicklung der Summe der Redispatch-Maßnahmen und der jährlichen Kosten, die dem Monitoringbericht 2019 der Bundesnetzagentur entnommen wurden, werden in der folgenden Abbildung aufgezeigt:

Warum braucht es einen Redispatch 2.0?

Als oberstes Ziel gilt jederzeit die Erhaltung der Netz- und Systemstabilität. Auch Netzunterbrechungen müssen vermieden werden, um eine sichere Versorgung der Verbraucher*innen mit Strom zu gewährleisten. Wird zur gleichen Zeit zu viel Kraftwerksleistung in das Netz eingespeist, droht das Netz an die Grenzen seiner technischen Leistungsfähigkeit zu kommen. Die Synchronisation von Angebot und Nachfrage im Stromnetz wird jedoch zunehmend zur Herausforderung. Gründe dafür sind:

- die Integration europäischer Strommärkte

- Verzögerungen im Netzausbau

- der Ausstieg aus der Kernenergie

- veränderte Lastflüsse durch den Ausbau erneuerbarer Energien sowie

- die verschärfende Situation des Windparkausbaus im Norden und dem Abschalten von konventionellen Kraftwerken im Süden.

Was daraus folgt sind immer häufiger vorzunehmende Redispatch-Maßnahmen, sodass in den kommenden Jahren weiterhin mit erhöhtem Redispatch-Bedarf zu rechnen ist. Gleichzeitig haben Übertragungsnetzbetreiber immer weniger Spielraum, um die Redispatch-Maßnahmen umzusetzen. Der Redispatch 2.0 soll nun durch neue Regelungen zur Bewirtschaftung von Netzengpässen Abhilfe schaffen.

Was ist das Ziel des Redispatch 2.0?

Welche Änderungen bringt der Redispatch 2.0?

Die Einführung des Redispatch 2.0 wird dazu führen, dass mehr Akteure eine Verschiebung ihrer geplanten Stromproduktion zur Vermeidung von Netzengpässen vornehmen werden (müssen) als heute. Momentan sind es nur konventionelle Kraftwerke, die eine solche Verschiebung auf Basis von Anforderungen der ÜNB umsetzen. Zukünftig müssen seitens der Netzbetreiber auch Anlagen der Erneuerbaren Energien und KWK-Anlagen im Redispatch-Prozess berücksichtigt werden.

Eine weitere zentrale Änderung, die der Redispatch 2.0 mit sich bringt und die Anzahl der betroffenen Anlagen zusätzlich erhöhen wird, ist, dass mit dem Redispatch 2.0 alle Anlagen ab 100 kW miteinbezogen werden. Zuvor waren nur Anlagen > 10 MW von den Maßnahmen betroffen.

Verteilnetzbetreiber werden eine gänzlich neue Rolle im Redispatch erhalten.

Die neuen Aufgaben der VNB sind demnach:

- tägliche Einspeiseprognosen

- netztechnische Wirksamkeit sicherstellen

- Flexibilitätsbeschränkungen an Knotenpunkten berechnen

Zudem müssen Bilanzierung, Bewirtschaftung und Abrechnung auf die neuen Anforderungen umgestellt werden.

Die Regelungen zum Einspeisemanagement von Erneuerbare-Energien- und KWK-Anlagen werden mit dem Redispatch 2.0 aufgehoben. Das System des Einspeisemanagements, wie wir es heute kennen, wird also zum 1. Oktober in den Redispatch 2.0 überführt.

Auch Anlagenbetreibende bleiben vom Redispatch 2.0 nicht unverschont. Eine wesentliche Aufgabe ist die Mitteilung der Stammdaten, Stammdatenänderungen und Nichtverfügbarkeiten der Anlage an den Netzbetreiber. Mit Hilfe dieser Daten ist es möglich, die optimale Abschaltreihenfolge der betroffenen Anlagen festzulegen. Seitens des Gesetzgebers stehen noch nicht alle Einzelheiten bezüglich der Redispatch 2.0-bezogenen Aufgaben für Anlagerbetreibende fest. Sicher ist jedoch, dass Anlagenbetreibende zum Träger zahlreicher neuer Pflichten werden und damit deutlich mehr Verantwortung erhalten. Diese Verantwortung kann jedoch auf einen Einsatzverantwortlichen, z.B. das Virtuelle Kraftwerk als Direktvermarkter, übertragen werden. Anlagenbetreibende, die ab dem 1. Oktober nicht selbst in der Pflicht stehen möchten, müssen dann einen Einsatzverantwortlichen benennen, der diese Pflichten für sie übernimmt.

Welche Anlagen werden zum Redispatch 2.0 herangezogen?

Lediglich konventionelle Kraftwerke werden bislang beim Redispatch vonseiten der ÜBN in die Verantwortung genommen. Erneuerbare Energien hingegen spielen beim derzeitigen Netzengpassmanagement nur dann eine Rolle, wenn sie im Zuge des Einspeisemanagements (EinsMan) abgeregelt werden. Konkret bedeutet das: Anlagen der Erneuerbaren Energien dürfen erst dann über das Einspeisemanagement abgeregelt werden, wenn alle konventionellen Möglichkeiten vollends über das Redispatch erschöpft sind.

Durch den Redispatch 2.0 sollen jedoch die Kosten im Gesamtsystem sinken, indem man die im Rahmen des Netzengpasses geregelten Mengen auf ein Minimum reduziert. Hier kommen die Erneuerbaren Energien ins Spiel, schließlich können diese deutlich effizienter bei der Abregelung eingesetzt und die steigenden Kosten der Redispatch-Maßnahmen somit wieder gesenkt werden.

Warum ist das so? Dezentrale Erneuerbare-Energien-Anlagen liegen durch ihren individuellen Standort oftmals näher am Netzengpass und sind deshalb potenziell besser dafür geeignet diesen zu beseitigen. Im Zuge des Redispatch 2.0 werden also auch Erneuerbare-Energien-Anlagen und KWK-Anlagen sowie Anlagen, die jederzeit durch einen Verteilnetzbetreiber fernsteuerbar sind, in den Prozess involviert.

Ist die Teilnahme am Redispatch 2.0 für Erneuerbare-Energien-Anlagen verpflichtend?

Folgende Anlagen sind verpflichtet, am Redispatch 2.0 teilzunehmen:

- Erneuerbare-Energien-Anlagen mit installierter Leistung > 100 kW

- KWK-Anlagen mit installierter Leistung > 100 kW

- Anlagen < 100 kW, sofern diese bereits durch einen Netzbetreiber gesteuert werden können

Konventionelle Erzeugungsanlagen sollen auch in Zukunft primär herangezogen, d.h. zur Vermeidung von Netzengpässen abgeregelt, werden. Auf Erneuerbare-Energien-Anlagen wird dann zurückgegriffen, wenn ihre Regelung um den Faktor 10 günstiger ist als die Regelung konventioneller Anlagen. Auf KWK-Anlagen wird zurückgegriffen, wenn ihre Regelung um den Faktor 5 günstiger ist als die Regelung einer konventionellen Anlage. Der individuelle Standort der dezentralen Anlagen bekommt dadurch zunehmende Bedeutung. Zudem ist davon auszugehen, dass auch Photovoltaik- und Biogasanlagen zukünftig vermehrt vom Management der Netzengpässe betroffen sein werden.

Wie werden Erneuerbare-Energien-Anlagen entschädigt, wenn sie im Rahmen des Redispatch 2.0 abgeregelt werden?

Wie verläuft die Steuerung einer Anlage im Falle eines Abrufs im Redispatch 2.0?

Bei konventionellen Kraftwerken ist die Sache klar. Die ÜNB weisen die Kraftwerksbetreiber an, welche daraufhin ihr Kraftwerk hoch- oder runterregeln. Bei Erneuerbare-Energien- und KWK-Anlagen gibt es hingegen zwei Modelle zu beachten:

Im „Duldungsfall“ schickt der anweisende VNB das Anforderungssignal an die Anlage und steuert die Anlage selbst. Die Anlage wird also durch den VNB hoch- oder runtergeregelt.

Beim „Aufforderungsfall“ übergibt der VNB eine Sollwert-Anweisung als Signal an den Einsatzverantwortlichen, z.B. ein virtuelles Kraftwerk, und dieser übernimmt anschließend die Hoch- oder Runterregelung der Anlage entlang des Signals. Das Virtuelle Kraftwerk (Direktvermarkter) agiert in diesem Fall als Dienstleister für die Anlagenbetreibenden.

Wie funktioniert der Redispatch 2.0 beim Virtuellen Kraftwerk der EnBW?

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren

Redispatch 2.0: Webinare

Redispatch 2.0: Downloads

Redispatch 2.0: FAQ

An wen sende ich meine Zuordnungsliste?

Wie hilfreich war dieser Artikel?

Zum Bewerten auf die Sterne klicken

Durchschnittliche Bewertung 4.9 / 5. Anzahl Bewertungen: 54

Noch keine Bewertung, sei der Erste!