Was ist die EEG Novelle 2023?

Welches Ziel verfolgt das EEG 2023?

Welche allgemeinen Änderungen ergeben sich durch das EEG 2023?

Mit der EEG Novelle 2023 wird erstmalig gesetzlich festgeschrieben, dass die Errichtung und der Betrieb von Erneuerbaren-Energien-Anlagen und den dazugehörigen Nebenanlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energie im „überragenden öffentlichen Interesse“ liegt und der „öffentlichen Sicherheit dient“. Damit wird die Wichtigkeit des Ausbaus der Erneuerbaren direkt vom Gesetzgeber im Gesetz verankert, sodass sich beispielsweise im Rahmen von Gerichtsverfahren oder Streitfällen darauf bezogen werden kann. Die Definition wird deshalb voraussichtlich in Zukunft bei der Abwägung und Priorisierung von konkurrierenden Projekten oder auch bei Einsprüchen zum Beispiel gegen EE-Projekte herangezogen und stärkt die Position der erneuerbaren Energien besonders im juristischen und politischen Sinne.

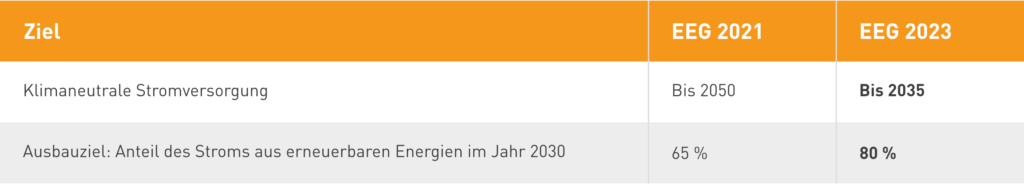

Zudem wird das Hauptziel, die Erreichung von Klimaneutralität, zeitlich angepasst: Bis zum Jahr 2035 soll die inländische Stromversorgung treibhausgasneutral erfolgen. Um diese Ziele zu erreichen, wird insbesondere dem Ausbau von Wind- und Solarenergie eine große Bedeutung beigemessen.

Unter anderem sollen laut Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) im Allgemeinen folgende Punkte zur Erreichung dieser Ziele beitragen:

- Eine der wohl bedeutendsten Änderungen des EEGs wurde schon vorgezogen und zum 01.07.2022 umgesetzt: Die Abschaffung der EEG-Umlage. Dies bedeutet, dass alle Paragraphen im EEG, die die EEG-Umlage behandeln, zum 01.07.2022 ungültig wurden. Das gilt sowohl für Neuanlagen als auch für Bestandsanlagen. Die EEG-Umlage wird jedoch nicht rückwirkend erstattet. Alle Kosten, die bisher durch die EEG-Umlage finanziert wurden (das sind vor allem die Einspeisevergütungen für EE-Anlagen), werden zukünftig aus dem Bundeshaushalt – also Steuern – finanziert.

- Um die neuen Ausbauziele für Wind- und Solarenergie bis 2030 zu erreichen, werden die Ausschreibungsmengen für die Zeit bis zum Jahr 2028/29 erhöht. Auch die Planungs- und Genehmigungsverfahren sollen im Zuge dessen beschleunigt werden.

- Die Degression der Vergütungssätze für die Einspeisevergütung wird vorerst bis Anfang 2024 ausgesetzt. Anschließend ist eine halbjährliche Degression von 1 % geplant.

- Künftig können auch Anlagen zur Erzeugung von Strom aus grünem Wasserstoff an Ausschreibungen beteiligt werden. Hierfür ist für das Jahr 2023 ein Ausschreibungsvolumen von 800 MW vorgesehen

Was wurde aus dem EEG 2023 Referentenentwurf nicht übernommen?

Neben einer Vielzahl von kleineren Änderungen möchten wir vor allem zwei nicht übernommene Themen aufführen:

Die viel diskutierte Verordnungsermächtigung für „Contracts for Difference“ (CfD) wurde für den Gesetzesentwurf gestrichen. Der sogenannte CfD bezeichnet eine Art Fördermodell, bei dem sowohl die positiven als auch negativen Abweichungen von einem festgelegten Referenzpreis an den Vertragspartner ausgezahlt werden. So erhalten Betreibende von EE-Anlagen eine feste Einspeisevergütung für ihren eingespeisten Strom, so wie in der heutigen EEG-Vergütung auch. Liegt der Preis, den der EE-Betreibende mit seinem eingespeisten Strom an der Börse erzielt, unter dem Betrag, der in der Einspeisevergütung festgehalten wurde, bekommt der Betreibende bisher die Differenz zur fixierten Einspeisevergütung ausgezahlt. Diese Differenz wird heute als Marktprämie bezeichnet und genauso im Rahmen der Direktvermarktung gehandhabt. Der Unterschied eines CfD im Vergleich zur heutigen Regelung der Einspeisevergütung zeigt sich jedoch in dem Fall, wenn der erzielte Marktpreis über der fixierten Einspeisevergütung liegt. Mit einem CfD hätte der Betreibende Geld zurückzahlen müssen, läge der Preis, den er an der Börse erzielt hat, über der festgelegten Vergütung. Die Vergütung des eingespeisten Stroms würde demnach unabhängig von den Börsenpreisen und unabhängig vom Einspeiseverhalten der Anlage immer konstant bleiben. Einerseits ein fairer Ansatz, da nicht nur Verluste, sondern auch Zusatzgewinne ausgeglichen werden. Andererseits würden sämtliche Anreize für netz- oder marktdienliches Verhalten (bspw. durch Batteriespeicher oder intelligente Anlagensteuerungen) entfallen. Insgesamt ein komplexes Thema mit vielschichtigen Auswirkungen. Im EEG 2023 wurde es nicht verankert, jedoch ist zu erwarten, dass es in zukünftigen Regulierungsentwürfen rund um das Strommarktdesign wieder diskutiert werden wird.

Und auch ein weiteres Vorhaben hat es – zur Freude vieler Wasserkraftanlagenbetreibenden – nicht in den Gesetzesentwurf geschafft. In der Branche gab es einen Aufschrei, als im Referentenentwurf festgehalten wurde, dass die Förderungen für neue Anlagen bis 500 kW entfallen sollte. Dieses Vorhaben wurde jedoch wieder verworfen, sodass auch weiterhin kleine Wasserkraftanlagen gefördert werden.

Welche Änderungen ergeben sich durch das EEG 2023 für Photovoltaik?

- Die Regierung hat neue Regeln für die Vergütung von Strom aus Solaranlagen angekündigt, die vor dem 1. Januar 2023 in Betrieb genommen werden sollen: Bei der Einspeisevergütung wird künftig zwischen Volleinspeisung und Überschusseinspeisung unterschieden. Anlagen auf, an und in Gebäuden und Lärmschutzwänden bekommen neue anzulegende Werte zur Berechnung der Vergütung (Vergütungssätze). Anlagen, die ganz oder teilweise für den Eigenverbrauch genutzt werden, wird dabei eine geringere Förderung ausgezahlt.

- Künftig wird es außerdem möglich sein, auf eine Dachfläche zeitgleich eine Volleinspeiseranlage und eine Teileinspeiseranlage zu erbauen. Bisher galten zwei Jahre Wartezeit, bis unter dem EEG eine Anlage erweitert werden durfte. Durch die neue Regelung sollen zukünftig keine Dachflächen mehr ungenutzt bleiben.

- Die 70-%-Regel – also die pauschale Abregelung der Stromeinspeisung beim Erreichen einer Grenze von 70 % der Einspeiseleistung für alle Anlagen bis 25 kWp – entfällt ab dem 1. Januar 2023.

- Die monatliche Reduzierung der Vergütung je nach Leistungszubau, der sogenannte „atmende Deckel“, wird abgeschafft. Ein Absinken der Einspeisevergütung wird erst zum 1. Februar 2024 und danach alle sechs Monate um jeweils 1 % stattfinden.

- Bisher besteht für Solaranlagen, die auf, an und in Gebäuden und Lärmschutzwänden errichtet sind, ab 300 kW bis einschließlich 750 kW, nur für 80 % der in einem Kalenderjahr erzeugten Strommenge ein Anspruch auf Förderung (Marktprämie). Diese Regelung wird mit dem EEG 2023 zum 1. Januar 2023 auslaufen.

- Besondere Solaranlagen – wie „Agri-PV“, „Floating-PV“ und „Parkplatz-PV“ – werden künftig in die Freiflächenausschreibungen integriert, wodurch sie eine dauerhafte Perspektive erhalten. Aufgrund der deutlich höheren Kosten erhalten bestimmte „Agri-PV“-Anlagen einen zusätzlichen Bonus. Zusätzlich entsteht mit den sogenannten „Moor-PV“ – Photovoltaikanlagen auf wiedervernässten Mooren – ein neues Segment.

- Auch im Bereich der Netzbetreiber ändert sich etwas: Diese sind künftig verpflichtet, ein Portal zur Verfügung zu stellen das Interessenten eine unkomplizierte Möglichkeit bietet, eine Netzanfrage für eine geplante Photovoltaik-Anlage zu stellen. Diese Anfragen sollen digitalisiert und bundesweit vereinheitlicht werden. Zudem werden künftig Fristen vorgegeben, bis wann Anfragen vom Netzbetreiber bearbeitet werden müssen.

- Beim PV-Mieterstrom wurde die 100-kW-Grenze aufgehoben, so dass ab dem 01. Januar 2023 auch größere Anlagen vom Mieterstromzuschlag profitieren können.

Welche Änderungen ergeben sich durch das EEG 2023 für Wasserkraft?

Welche Änderungen ergeben sich durch das EEG 2023 für Windkraft?

Auch im Bereich der Windkraft gab es im EEG 2023 einige Änderungen. Wir haben eine Übersicht der wichtigsten Änderungen für Sie zusammengefasst:

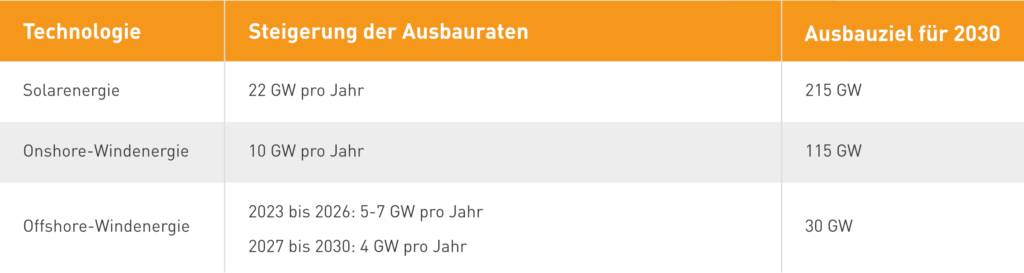

Neben ausgedehnten Ausbauzielen für die Solarenergie werden mit dem EEG 2023 auch die Ausbauziele und Ausschreibungsmengen für Windkraft angepasst. So sollen bis zum Jahr 2030 insgesamt rund 115 GW Windleistung in Deutschland installiert sein. Dabei sollen die Ausbauraten bei Windenergie an Land auf ein Niveau von 10 GW pro Jahr gesteigert werden.

Zusätzlich zu diesen Zielen wurde die sogenannte Südquote, also die Sonderbehandlung bei Ausschreibungen in der Südregion Deutschlands, gestrichen. Der notwendige Ausbau von Windkraft im Süden Deutschlands soll stattdessen durch eine Verbesserung der Korrekturfaktoren für schlechte Windstandorte erreicht werden. Es wird zudem davon ausgegangen, dass die Erhöhung des Ausschreibevolumens zu einem steigenden Ausbau von Windkraftanlagen in der Südregion Deutschlands führt.

- Um die EEG-Ausbauziele zu erreichen, werden detaillierte Änderungen und Fortschritte im „Windenergie-auf See-Gesetz (WindSeeG)“ festgehalten. Die wichtigsten Punkte sind unteranderem folgende:

Der Ausbau der Windenergie auf See (Offshore) soll zukünftig auf zwei gleichberechtigte Säulen gestellt werden. Neben der Ausschreibung von bereits voruntersuchten Flächen werden künftig auch bisher nicht voruntersuchte Flächen ausgeschrieben. - Im Detail werden besonders die Ausbauziele für Offshore-Anlagen erhöht: Mindestens 30 GW bis zum Jahr 2030, mindestens 40 GW bis zum Jahr 2035 und mindestens 70 GW bis zum Jahr 2045.

Die Novelle des „Windenergie-auf See-Gesetz (WindSeeG)“ soll alle Verfahren beschleunigen: Die Netzanbindung wird früher vergeben, die Planungs- und Genehmigungsverfahren werden gestrafft und die Prüfungen gebündelt.

Detaillierte Ziele und Änderungen für Onshore Windkraft, werden im neu beschlossenen „Wind-an-Land-Gesetz“ festgehalten.

Welche Änderungen ergeben sich durch das EEG 2023 für Biogas / Biomasse?

Die Förderung von Biomasse fokussiert sich mit dem EEG 2023 stärker auf hochflexible Spitzenlastkraftwerke. Zu diesem Zweck darf Biomethan nur noch an hochflexiblen Kraftwerken eingesetzt werden, die maximal an 10 % der Stunden eines Jahres Strom erzeugen. Zudem entfällt die Größenbegrenzung von bisher 10 MW für Biomethananlagen.

Das EEG 2023 hält zudem fest, dass künftig nur noch Neuanlagen an Biomethanausschreibungen teilnehmen können. Anlagen, die bereits mit anderen erneuerbaren Energien oder fossilen Energieträgern betrieben werden, sind damit ausgeschlossen. Des Weiteren wird vorgeschrieben, dass Biomethananlagen mit einer installierten Leistung von mehr als 10 MW ab dem 1. Januar 2028 so umgestellt werden können müssen, dass der Strom in den Anlagen ausschließlich auf der Basis von Wasserstoff erzeugt werden kann.

Was ändert sich durch das EEG 2023 bei der Einspeisevergütung?

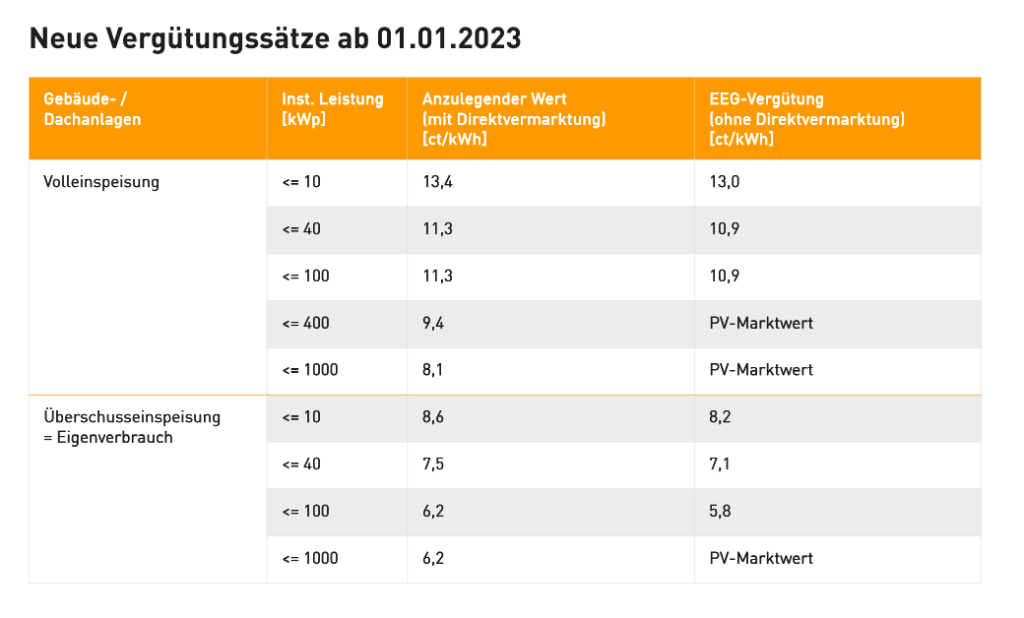

Der aktuelle Gesetzentwurf sieht zwei wichtige Änderungen der Einspeisevergütung vor: Zum einen die kontinuierliche Absenkung (Degression oder auch der sogenannte „atmende Deckel“) des Einspeisevergütungssystems. Sie wird bis Anfang 2024 ausgesetzt. Anschließend wird die Vergütung alle sechs Monate um 1 % reduziert werden. Zum anderen ist künftig die Vergütung bei Volleinspeisungsanlagen, also Anlagen, die ihren gesamten erzeugten Strom ins Netz einspeisen, höher als bei Anlagen, die ihren Strom (nahezu) selbst nutzen und ausschließlich Überschüsse ins Netz einspeisen (Überschusseinspeisung).

Dabei ist es künftig erlaubt, eine Anlage zur Volleinspeisung und eine Anlage zum Eigenverbrauch gleichzeitig auf demselben Dach installieren zu lassen. Auf den Eigenverbrauch muss daher nicht verzichtet werden. Dächer, die zu groß für den Eigenverbrauch sind, erhalten eine höhere Einspeisevergütung für überschüssigen Solarstrom. Einzige Voraussetzung für diese Aufteilung ist der Einbau separater Messgeräte in beiden Systemen. So soll es auch möglich sein, von einer Volleinspeisung flexibel auf eine Übereinspeisung und umgekehrt umzuschalten.

Welche Auswirkungen hat die EEG Novelle 2023?

Was ist unsere Bewertung zum EEG 2023?

Eine abschließende und umfassende Bewertung aller Änderungen des EEG 2023 ist allein schon wegen der großen Menge der Änderungen kaum möglich. Es lässt sich festhalten, dass die EEG Novelle sowohl viele positive als auch einige kritisch zu bewertende Aspekte mitbringt. Unsere Bewertung fällt somit vorerst zunächst wie folgt aus:

Mit der Zielanpassung der Klimaneutralität bis 2035 werden die Zeichen auf grüne Energie gesetzt. Die lang überfällige Anpassung der Zubaukorridore und das Einführen einer konstanteren Einspeisevergütungen setzen deutliche Signale.

Kritisch zu betrachten sind die ambitionierten Zubauziele im Bereich der Onshore-Windenergie. Zwar werden die Ausbauziele deutlich angehoben, jedoch liegt der Ausbau bei den jeweiligen Bundesländern, welche bis 2028 Zeit haben diesen zu regeln. Dies lässt vermuten, dass der Ausbau der Windenergie trotz der ehrgeizigen Ziele eher schleppend erfolgen wird.

Im Bereich der Photovoltaik ändert sich besonders bei den Neuanlagen einiges. Durch die umfassenden Änderungen bei den Ausschreibungen werden erfreulicherweise viele bürokratische Hürden genommen. Besonders die Befreiung kleiner Solaranlagen von der Einkommens- und Gewerbesteuer stellt eine klare Entlastung dar. Auch das nach oben korrigieren der Zubauziele ist eine positive Entwicklung. Nicht außer Acht zu lassen ist jedoch, dass die Branche schon bei den aktuellen – deutlich geringeren – Zubauzielen an ihre Kapazitätsgrenzen gerät. So werden zwar viele bürokratische Hürden mit dem EEG 2023 beseitigt, doch auch dies wird die wohl größte Herausforderung bei der Zielerreichung für den Solarausbau nicht verringern: Den enormen Handwerkermangel. Spezielle Ausbildungspfade und eine überdurchschnittliche Bezahlung der Handwerker sind zwar mögliche Lösungsansätze, jedoch ist zu bezweifeln, dass die Branche das ehrgeizige Ziel von 22 GW Photovoltaik jährlich auffangen können wird.

EEG 2023: Webinare

EEG 2023: FAQ

Welche Einspeisevergütung gilt für Volleinspeiser bzw. Teileinspeiser?

Für ab dem 30. Juli 2022 in Betreib genommene Anlagen werden ab dem 30.07.2022 folgende Vergütungssätze gezahlt:

- Volleinspeisung (Anzulegender Wert mit Direktvermarktung):

- Anlagen bis 10 kWp: 13,4 Cent

- Anlagen bis 40 kWp: 11,3 Cent

- Anlagen bis 100 kWp: 11,3 Cent

- Anlagen bis 300 kWp: 9,4 Cent

- Anlagen bis 750 kWp: 6,2 Cent

- Teileinpeisung (Anzulegender Wert mit Direktvermarktung):

- Anlagen bis 10 kWp: 8,6 Cent

- Anlagen bis 40 kWp: 7,5 Cent

- Anlagen bis 750 kWp: 6,2 Cent

Für ab dem 30. Juli 2022 in Betreib genommene Anlagen werden ab dem 01.01.2023 folgende Vergütungssätze gezahlt:

- Volleinspeisung (Anzulegender Wert mit Direktvermarktung):

- Anlagen bis 10 kWp: 13,4 Cent

- Anlagen bis 40 kWp: 11,3 Cent

- Anlagen bis 100 kWp: 11,3 Cent

- Anlagen bis 400 kWp: 9,4 Cent

- Anlagen bis 1000 kWp: 8,1 Cent

- Teileinpeisung (Anzulegender Wert mit Direktvermarktung):

- Anlagen bis 10 kWp: 8,6 Cent

- Anlagen bis 40 kWp: 7,5 Cent

- Anlagen bis 1000 kWp: 6,2 Cent

Kann die gezahlte EEG-Umlage zurückgefordert werden?

Ist bei einer Volleinspeisung eine freiwillige Direktvermarktung weiterhin möglich?

Was ist die aktuell zuverlässigste Quelle zum EEG 2023?

Stand 20.08.2022 gibt es noch keine Reinform des Gesetzes. Eine der zuverlässigsten Quellen ist unserer Meinung nach momentan die Synopse zur EEG Novelle 2023 der Stiftung Umweltenergierecht.

Kann man mit einer Anlage mit 10 kWp in die Direktvermarktung?

Prinzipiell sind wir offen für alle Anlagen. Jedoch ist die Direktvermarktung meist erst ab einer Größe von mindestens 60 kWp wirtschaftlich. Über unseren Ertragspotenzialrechner können Sie herausfinden, ob sich die Direktvermarktung für Sie lohnt.

Wie hilfreich war dieser Artikel?

Zum Bewerten auf die Sterne klicken

Durchschnittliche Bewertung 5 / 5. Anzahl Bewertungen: 125

Noch keine Bewertung, sei der Erste!