Was ist Windenergie?

Unter Windenergie versteht man die Nutzung der Bewegungsenergie von Luftströmungen zur Erzeugung elektrischer Energie. Die kinetische Energie der Luftmassen entsteht durch die Sonneneinstrahlung und daraus resultierende Temperaturunterschiede. Windenergie zählt zu den erneuerbaren Energien und wird mittels Windkraftanlagen (auch: Windräder) zur Stromerzeugung verwendet. Laut Umweltbundesamt ist Windenergie die tragende Säule der Energiewende.

Wie wird Wind zu Strom?

Windstrom wird folgendermaßen erzeugt: Durch die Sonneneinstrahlung wird Luft in der Atmosphäre an unterschiedlichen Stellen unterschiedlich stark erwärmt. Wenn warme Luft an einem Ort aufsteigt und in anderen Regionen beispielsweise keine Luft erwärmt wurde, kommt es zu Druckunterschieden, was wiederum in ausgleichenden Luftströmen resultiert, die wir als Wind verstehen. Deswegen wird Windenergie auch als indirekte Sonnenenergie bezeichnet. Die kinetische Energie des Windes wird seit jeher „eingefangen“ und in mechanische Energie bzw. seit dem 19. Jahrhundert mithilfe von Windrädern in elektrische Energie umgewandelt.

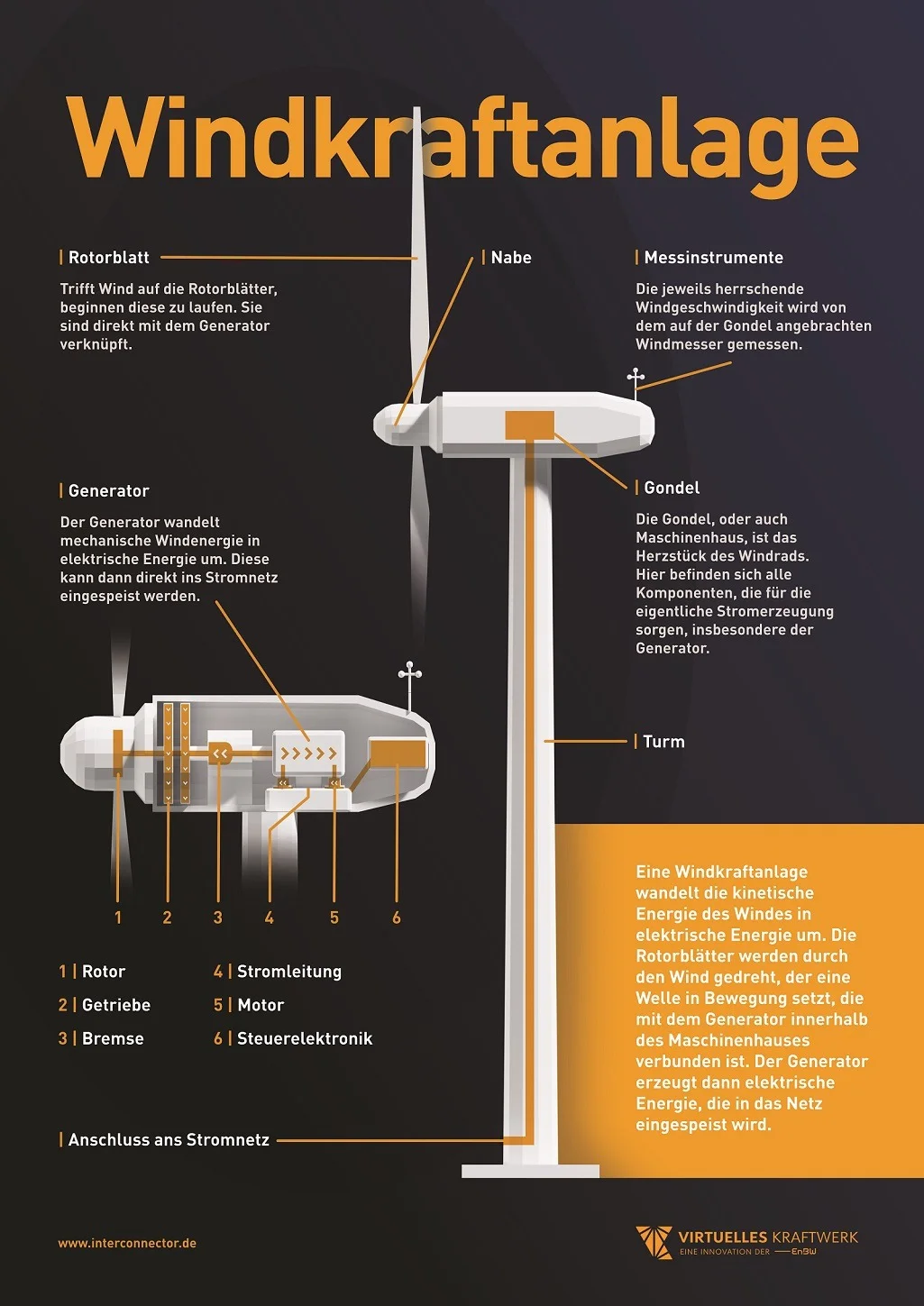

Wie funktionieren Windenergieanlagen?

Die Funktionsweise einer Windkraftanlage ist eigentlich ganz einfach: Um Strom zu erzeugen wird der Wind von den Rotorblättern eines Windrades in Rotationsenergie umgewandelt, die einen Stromgenerator im Innern der Windkraftanlage antreibt. Der Generator erzeugt dann den Strom, der zur Versorgung von Haushalten und Unternehmen verwendet wird. Die Stromproduktion hängt von der Windstärke, also der Geschwindigkeit, ab. Um effektiv arbeiten zu können, müssen die Windenergieanlagen in einem Gebiet aufgestellt werden, in dem eine konstante Windströmung herrscht. Somit ist der Standpunkt der Windkraftanlage ausschlaggebend für eine effiziente Stromerzeugung.

Welche Arten von Windenergie gibt es?

Die dominierende Art der Windenergienutzung ist diejenige mittels Windenergieanlagen, die drei Rotorblätter haben. Unterschieden werden Windkraftanlagen nach ihrem Standort: Sie können an Land (Onshore) oder auf dem Meer (Offshore) angesiedelt sein. Die Anlagen werden – egal ob auf Wasser oder an Land – an geeigneten Windenergiestandorten gebaut.

Onshore Windenergie

Der Großteil der Windenergieanlagen wird an windreichen Standorten an Land gebaut (beispielsweise in Küstennähe oder Gebirgen), denn die Windenergie an Land gehört zu den kostengünstigsten Arten der Stromerzeugung. Der Vorteil von Onshore-Windanlagen ist, dass der Bau und die Wartung wesentlich einfacher sind, da die Anlagen leichter zu erreichen sind. Laut einer Studie des Umweltbundesamtes eignen sich rund 13,8 Prozent der Landesfläche für die Nutzung der Windenergie.

Offshore Windenergie

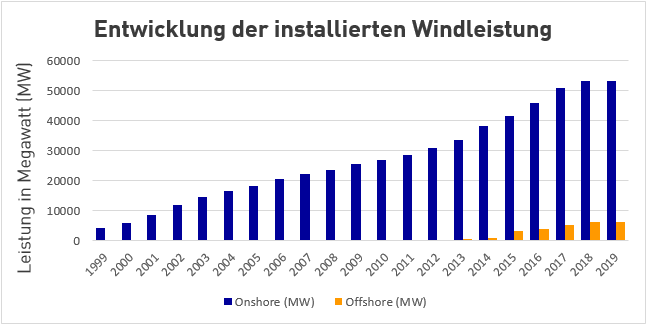

Während Onshore Windanlagen schon seit gut 25 Jahren genutzt werden, ist Offshore-Windenergie erst seit 10 Jahren im Kommen: Der erste Offshore-Windpark (Gruppe vieler Windräder) wurde 2009 in der Nordsee in Betrieb genommen. Der Vorteil von Offshore-Windanlagen ist, dass es jenseits der Küste eine bessere Windausbeute aufgrund der höheren Windgeschwindigkeiten gibt, da die Winde ungehindert von Hügeln, Bergen oder sonstigen Barrieren auf die Windräder treffen. Auch weht der Wind wesentlich stetiger. Allerdings sind Wartung und Bau durch den teils hohen Wellengang erschwert, ebenso ist der Materialverschleiß im Wasser deutlich höher.

Wie wird Windenergie gespeichert?

Als Konsequenz der Energiewende werden in Deutschland Energiespeicher benötigt, da immer mehr elektrische Energie von fluktuierenden Energiequellen wie Wind und Sonne bereitgestellt wird. Der Wind weht nicht immer dann, wenn Strom benötigt wird. Aber wenn der Wind stark weht, wird oft zu viel Strom erzeugt. Gerade diese schwankenden Quellen produzieren am tatsächlichen Strombedarf vorbei. Daher stehen Windräder oft still, denn in den Stromerzeugungsanlagen muss exakt so viel Leistung erzeugt werden, wie gerade benötigt wird. Somit können sie nicht ihr gesamtes Potential ausschöpfen. Zusätzlich werden die Betreiber von Windkraftanlagen für jede Kilowattstunde, die durch eine Abregelung nicht ins Netz eingespeist werden kann, entschädigt. Gezahlt werden diese vom Netzbetreiber, der die Kosten wiederum auf den Verbraucher umlegt.

Was liegt also näher, als den Strom aus der erneuerbaren Energiequelle zu speichern? Stromspeicher sind die Lösung des Problems der schwankenden Versorgungssicherheit, da schwankende Einspeisungen besser ausbalanciert werden können. Elektrische Energie lässt sich noch nicht in ausreichendem Umfang direkt speichern, weswegen man sie mittels Umwandlung in eine andere Energieform speichert. Diese Technologien sind allerdings bei der Rückwandlung in elektrische Energie mit Verlusten verbunden.

Viele sehen die Zukunft der Stromspeicher in der Power-to-Gas Technologie. Hier wird Elektrizität in einem Elektrolyseverfahren in Wasserstoff und Methan umgewandelt. So könnte der brennbare Wasserstoff ins Erdgasnetz eingespeist werden und bei hoher Stromnachfrage (die z.B. bei Windflaute nicht gedeckt werden kann), in Gaskraftwerken verbrannt und in elektrische Energie zurückgewandelt werden. Diese Technologie ermöglicht zwar hohe Speicherkapazitäten, allerdings ist die Umwandlung mit massiven Wirkungsgradverlusten verbunden ist. In Batteriespeichern, vorzugsweise in Lithium-Ionen-Akkus, wird elektrische Energie in einem chemischen Prozess mit Stoffänderung gespeichert. Seit Ende 2018 ist in Hamburg-Curslack Windpark in Betrieb, der mit einem Batteriespeicher kombiniert ist.

Klar ist: Durch eine ausreichende Speichertechnologie kann ein Abschalten von Windkraftanlagen bei Netzüberlastungen vermieden werden. Allerdings gibt es für den Strom aus erneuerbaren Energiequellen wie Wind noch kaum ausreichende Speichermöglichkeiten. Durch den immer weiter steigenden Anteil der Erneuerbaren Energien am deutschen Strommix und die Ziele der Bundesregierung wird die technologische Entwicklung stetig voranschreiten.

Was sind die Vor- und Nachteile von Windenergie?

Was sind die Vorteile von Windenergie?

- Bei der Stromerzeugung wird kein CO2 ausgestoßen.

- Wind ist eine kostenlose, unerschöpfliche und nahezu überall auf der Welt verfügbare Energiequelle.

- Wind ist überall — Also nicht von Klima, Witterung oder der Beschaffenheit der Landschaft abhängig.

- Eine Anlage beansprucht nur ein kleines Stück Land. Grundstücke mit einer Windkraftanlage können trotzdem z.B. landwirtschaftlich genutzt werden.

- Profitabel für Rohstoffarme Länder.

- Windenergie schafft Arbeitsplätze (etwa 70.000 in der EU).

- Beim Repowering älterer Anlagen (Ersetzen durch leistungsstärkere Anlagen) wird keine neue Fläche beansprucht.

Was sind die Nachteile von Windenergie?

- Windparks stellen für die Tierwelt eine Bedrohung dar, da Fledermäuse und Vögel oftmals von den Rotorblättern getötet werden.

- Der Bau ist gerade in windstarken, schwer erreichbaren Gebieten im Meer, in Küstennähe oder Gebirgen teuer (Die Kosten amortisieren sich in kurzer Zeit).

- Keine konstante Energieproduktion (insbesondere bei Onshore-Windanlagen).

- Das Landschaftsbild wird beeinträchtigt. Man spricht von „Verspargelung“.

- Von Windkraftanlagen kann bei stärkerem Wind Lärmbelästigung ausgehen.

- Der Lärm beim Bau von Offshore-Windparks kann Meerestiere schädigen.

- Es sind noch keine ausreichenden Speichermöglichkeiten vorhanden.

Wie hat sich Windenergie entwickelt?

Entwicklung der Windenergie in Deutschland

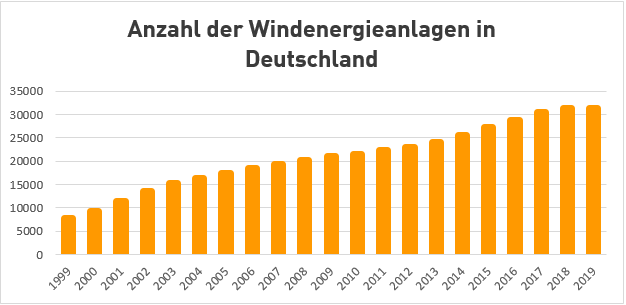

Laut Umweltbundesamt stellt die Windenergie das wirtschaftlichste Ausbaupotential unter den erneuerbaren Energien. Auch heute schon hat Windkraft unter allen erneuerbaren Energiequellen den größten Anteil an der Stromversorgung. Windkraft ist die erneuerbare Energiequelle mit der schnellsten Zunahme der Erzeugungskapazitäten: Im Vergleich stellt Windenergie (Onshore) 2018 mit 41 Prozent den größten Anteil des EE-Stroms. Offshore-Windenergie kommt auf 8 Prozent. Insgesamt liefert Windkraft also rund 50 Prozent des EE-Stroms. Die tatsächliche Anzahl der Windkraftanlagen (Onshore und Offshore) hat sich in den letzten 20 Jahren so gut wie vervierfacht.

Kurz nach der Jahrtausendwende erlebte die Windkraft den wohl stärksten Zuwachs. 2001 und 2002 waren die Rekordjahre des Zubaus: In nur zwei Jahren wurden insgesamt 4.407 Windräder errichtet. Durch die Ausschreibungen ist zwar kein Rückgang zu verzeichnen, jedoch gab es ab 2018 eine relative Flaute beim Zubau sowie der erzeugten Leistung. Die Onshore- und Offshore-Windkraftleistung ist, zumindest bis 2018, stetig gewachsen. Die Zahlen für 2019 indizieren zumindest bis Stand Jahresmitte ein stagnierendes Wachstum, sowohl für Onshore- als auch für Offshore-Windkraft.

Eine Lösung für die gleichbleibende erzeugte Leistung kann das sogenannte „Repowering“ sein: Bereits in den letzten Jahren wurden ältere Anlagen mit kleinerer Leistung durch neue Anlagen ersetzt. So kann selbst bei einem zahlenmäßigen Rückgang die Gesamtleistung von Windenergieanlagen erhöht werden.

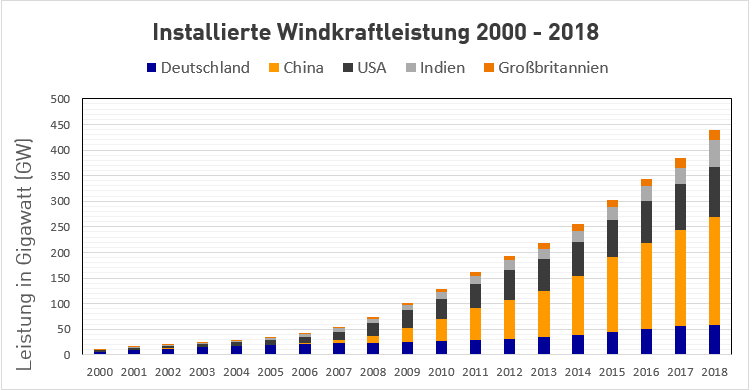

Entwicklung der Windenergie Weltweit

International können Windkraftwerke inzwischen Energie billiger herstellen als fossile Kraftwerke. Weltweit sind laut des Global Wind Energy Councils (GEWC) rund 597GW an Leistung installiert. 2018 kam 1 Gigawatt an Leistung hinzu. China hat 2018 mehr als 200GW an installierter Leistung, die USA rund 100 GW und Deutschland etwa 60GW. Alle bis Ende 2018 installierten Windkraftanlagen können etwa sechs Prozent des weltweiten Strombedarfs decken.

2018 konnten die europäischen Märkte kein Wachstum vorweisen. Umso stärker jedoch sind die asiatischen und manche afrikanischen Windenergiemärkte gewachsen. Die Spitzenreiter in Sachen Windenergie – China, USA, Deutschland, Indien und Großbritannien – haben neue Kapazitäten installiert, im Beispiel von Deutschland zeigt sich allerdings ein geringerer Zuwachs als in den letzten Jahren.

Entwicklung der Windenergie in China

China ist die weltweite Windenergiespitze und das erste Land, das eine installierte Windenergieleistung von über 200GW verfügt. Die USA belegen Platz zwei und Deutschland folgt auf dem dritten Platz. Ebenso kann China den größten Zuwachs an installierter Leistung verzeichnen. Mit einer installierten Leistung von 210 GW im Jahr 2018 stellt das Land mit dem höchsten CO2-Ausstoß rund ein Drittel der weltweit installierten Leistung. China verzeichnet auch die höchste Anzahl an Beschäftigten im Windenergiesektor, nämlich mehr als eine halbe Million. Die Regierung setzt sich seit rund 50 Jahren für die Entwicklung des Windenergiesektors ein: Das Land, auf dem die Windkraftanlagen stehen ist kostenlos, der Strom wird mittels eines Einspeisetarifs gefördert und für den Windstrom wurde die Mehrwertsteuer halbiert. Offshore-Windparks erscheinen so zunächst unsinnig, allerdings liegen geeignete Onshore-Standorte für Windparks in abgelegen Gegenden Chinas und nicht dort, wo der Strom gebraucht wird – in den Großstädten. In diesem Punkt teilt auch China das Problem fehlender Speicher- und Transportmöglichkeiten des Windstroms.

Wie wird Windenergie gefördert?

Mit der Einführung des Stromeinspeisegesetzes 1991 erlebten die Windkraft und alle anderen erneuerbaren Energien einen regelrechten Boom in Deutschland. Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), das erstmals im Jahr 2000 verabschiedet wurde, setzte die Förderung dieser regenerativen Energiequellen fort. Deutschland ist Vorreiter mit dieser staatlichen Förderung der Energiewende und das EEG ist der Motor für die Energiewende. Kernstück des Gesetzes ist eine garantierte feste Einspeisevergütung für den Ökostrom der EE-Anlagen, sofern Anlagenbetreiber ihn ins öffentliche Netz einspeisen. Somit soll die Einspeisung von Strom aus erneuerbaren Quellen ins Stromnetz zu bevorzugt werden. Damit mehr EE-Anlagen gebaut werden und Anlagenbetreiber gewinnbringende Chancen auf dem Strommarkt haben, wurde ebenso die Direktvermarktung nach dem Marktprämienmodell eingeführt. Neben der festen Einspeisevergütung für Bestandsanlagen ermöglicht das EEG mit der Direktvermarktung, den erzeugten Strom aus Windkraftanlagen direkt an der Börse zu verkaufen. Für Neuanlagen mit einer Leistung größer 100 kW existiert seit dem EEG 2016 eine Direktvermarktungspflicht. Somit müssen Windkraftanlagen nicht mehr länger nur über die EEG-Einspeisevergütung laufen, sondern können mit der Strom Direktvermarktung einen attraktiven Mehrerlös erzielen.

Was kostet eine Windkraftanlage?

Wie sieht die Zukunft der Windenergie aus?

Windenergie spielt eine tragende Rolle beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Sie kann den größten Anteil an der Energiewende tragen. An Land und auf See hat sie mittlerweile einen Anteil von rund 16 Prozent an der deutschen Stromerzeugung. Ende des Jahres 2017 waren in Deutschland 5.407 Megawatt (MW) Windleistung auf See am Netz. Bis zum Jahr 2030 soll nach den Plänen der Bundesregierung eine Leistung von 15.000 MW am Netz sein. Auch weltweit ist laut Studien in den kommenden Jahren mit einem Wachstum zu rechnen. Die EU investiert in Windkraft und setzt sich zum Ziel, bis nächstes Jahr rund 14 Prozent des Stromverbrauchs so zu decken. Der Schwerpunkt beim Windenergie-Ausbau liegt auf Technologiefortschritten, Betriebssicherheit sowie der Optimierung der Anlagen. Durch Repowering können alte, leistungsschwache Anlagen durch neue ersetzt werden, ohne neue Gebiete erschließen zu müssen.

Obwohl gerade noch Flaute beim Ausbau herrscht, sind die Stromerzeugungskosten aus Windenergie längst wettbewerbsfähig geworden. Strom aus Wind ist nicht mehr teurer als aus konventionellen Kraftwerken und diese Stromerzeugungsart ist nur noch auf ein geringes Maß an Subventionen angewiesen. Schätzungen zufolge wird Windkraft in rund 10 Jahren die größte Stromquelle Europas sein. Vor allem wird auf die Offshore-Windkraft gesetzt: Bis 2030 sollen Offshore-Windkraftwerke so viel Strom wie 60 Kernkraftwerke liefern. Voraussetzungen für den weiteren Erfolg der Windenergie sind möglichst verlustfreie Übertragungsleitungen von Offshore-Windparks an das Festland und ausreichende Speichermöglichkeiten.

Geschichte der Windenergie

Bereits im Altertum nutzte man die Energie des Windes, vorrangig bei der Schifffahrt. Später machten sich die Menschen die Segel nicht nur bei Schiffen zu Nutze, sondern fingen damit die Windenergie in den ersten Windmühlen ein. Ab dem 12. Jahrhundert kamen Windmühlen in ganz Europa auf und Wind konnte für mechanische Arbeit eingefangen werden. So konnte man beispielsweise mit ihnen Getreide mahlen, sägen, hämmern oder auch Wasser pumpen. Im 19. Jahrhundert war die Blütezeit der Windmühlen, Holland allein kam auf etwa 9000 Stück. 1887 machte sich der Schotte James Blyth erstmals daran, mittels Windenergie Strom zu erzeugen. Allerdings wurde mit Einsetzen der Industrialisierung der gigantische Energiebedarf mit Kohle gedeckt und ein weltweites „Windmühlensterben“ setzte ein. Da Wind allerdings zu den erneuerbaren Energiequellen gehört, begann Europa Mitte der 1990er Jahre die Installation von immer mehr Windparks. Zu den Vorreitern in der EU gehören neben Deutschland auch Dänemark, Spanien, Portugal und Irland.

Wie hilfreich war dieser Artikel?

Zum Bewerten auf die Sterne klicken

Durchschnittliche Bewertung 4.9 / 5. Anzahl Bewertungen: 285

Noch keine Bewertung, sei der Erste!