Eigenheimbesitzende haben schon lange die Möglichkeit Strom aus der hauseigenen PV-Anlage zu beziehen – aber auch Mietende und Vermietende können dank Mieterstrom mit klimafreundlichem Strom versorgt werden bzw. die Vorzüge von PV-Strom genießen. In diesem Blogbeitrag geben wir einen Überblick über Mieterstrommodelle, die gesetzlichen Regelungen und gehen auf Fördermöglichkeiten sowie weitere wissenswerte Informationen ein.

- Was ist Mieterstrom?

- Welche Mieterstrommodelle gibt es?

- Was ist im Mieterstromgesetz geregelt?

- Welche Neuregelungen gibt es für Mieterstrom nach dem EEG 2021?

- Wie wird Mieterstrom abgerechnet?

- Was sind die Anforderungen für Mieterstrom?

- Wie wird Mieterstrom angemeldet?

- Was wird in einem Mieterstrom Vertrag geregelt?

- Welche Anlagenarten können bei Mieterstrom verwendet werden?

- Welche Fördermöglichkeiten für Mieterstrom gibt es?

- Was sind die Vor- und Nachteile von Mieterstrom?

- Mieterstrom: Downloads

In unseren Beiträgen verwenden wir das generische Maskulinum aus Gründen der besseren Lesbarkeit. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechteridentitäten.

Was ist Mieterstrom?

Unter Mieterstrom versteht man den Strom, der auf dem Dach eines Wohngebäudes mithilfe von Solaranlagen erzeugt wird und von dort aus direkt ohne Durchleitung durch das öffentliche Netz an die Endverbraucher in diesem Gebäude oder im anschließenden Quartier geliefert wird und verbraucht werden kann. Mieterstrom wird deshalb auch als Direkt- bzw. Quartiersstrom bezeichnet.

Welche Mieterstrommodelle gibt es?

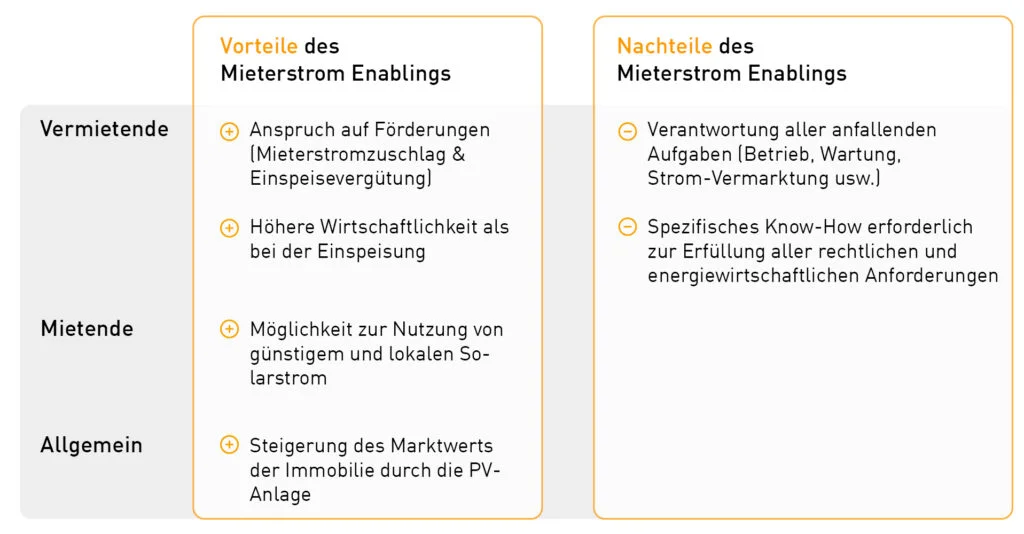

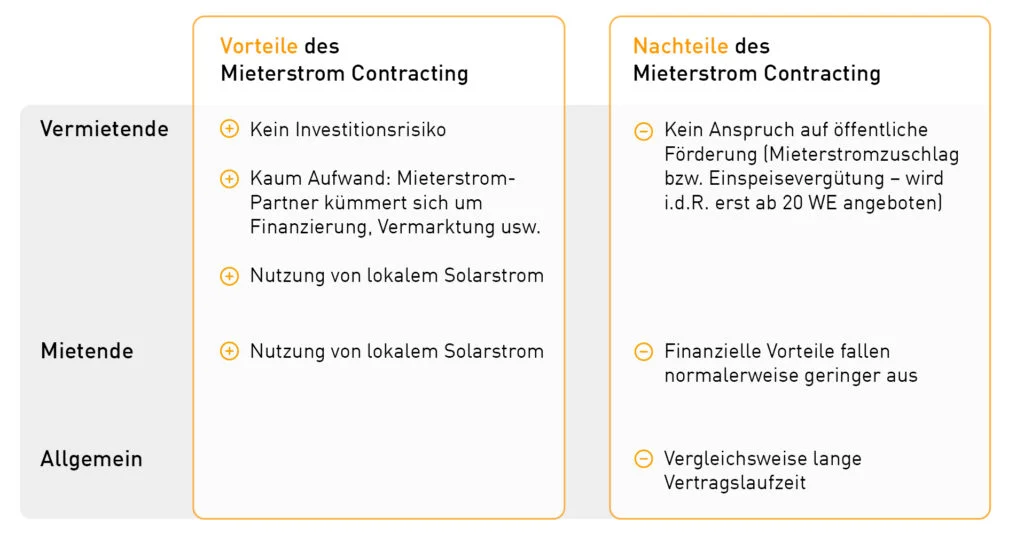

Im Zuge von Mieterstrom müssen unterschiedliche Rollen und Verantwortlichkeiten definiert werden: Dabei ist es von zentraler Bedeutung zu unterscheiden, wer der Anlagenbesitzer und -betreiber ist. Grundsätzlich werden Enabling- und Contracting-Modelle unterschieden, wobei es jedoch auch Mischformen geben kann. Noch mehr dazu lesen Sie in unserem Wissensbeitrag zu Mieterstrommodellen.

Mieterstrom Enabling

Wenn Immobilienbesitzende als anlagenbetreibende Personen aktiv sind, handelt es sich um Mieterstrom Enabling. Anstatt den hauseigenen Strom in das öffentliche Netz einzuspeisen, geben sie den Strom an ihre Mieter weiter und bekommen deshalb von ihrem Mieterstrom-Partner, wie etwa dem Energieversorger, eine Zusatzrendite. Gegenüber der herkömmlichen Netzeinspeisung liegt diese Zusatzrendite im zweistelligen Bereich, bei PV-Anlagen bei circa 15 Prozent inklusive der Mieterstromförderung. Der Eigen- bzw. Direktverbrauch ist somit durch die sog. Netzparität und durch die geltenden Energieeffizienzregeln durch die Energieeinsparverordnung (EnEV) mittlerweile lukrativer geworden.

Mieterstrom Contracting

Wenn ein Mieterstrom-Partner die Solaranlage bspw. finanziert, betreibt und vermarktet, spricht man von Mieterstrom Contracting. Dieses Modell ist insbesondere dann von Vorteil, wenn man selbst nicht über das erforderliche Know-How in Bezug auf den Energiemarkt verfügt oder keinen eigenen Aufwand haben will. Immobilienbesitzende stellen dabei oftmals nur den Platz für die Solaranlage zur Verfügung, während sich der Mieterstrom-Partner um alle Pflichten in seiner Funktion als Betreiber kümmert. Dieser zahlt wiederum eine Pacht an den Immobilienbesitzer und sorgt für die Stromlieferung an die Mieter. Immobilienbesitzende können somit umgehen, dass das Mieterstrom-Angebot gewerbesteuerpflichtig wird.

Was ist im Mieterstromgesetz geregelt?

Welche Neuregelungen gibt es für Mieterstrom nach dem EEG 2021?

Durch das EEG 2021 wurden die Bedingungen für die Förderung von Mieterstrom verbessert: Konkret bedeutet das, dass der Mieterstromzuschlag nun höher ausfällt und die Regelung zur Zusammenfassung von Anlagen vereinfacht bzw. gelockert wurde. Insgesamt wirkt sich das positiv auf die Wirtschaftlichkeit vor allem von größeren Mieterstromanlagen aus. Außerdem wurden auch die Rahmenbedingungen für sog. Quartierslösungen geschaffen: Damit können nun bei Erfüllung der spezifischen Voraussetzungen auch Gebäude im Umkreis mit Mieterstrom versorgt werden. Entscheidend ist dabei, dass der Strom nicht durch das öffentliche Versorgungsnetz geleitet werden muss. Außerdem wurde das „Lieferkettenmodell“ eingeführt, was nun auch bei Lieferung des Mieterstroms durch Dritte, also bspw. einem Energiedienstleister, die Inanspruchnahme des Mieterstromzuschlags einfacher gestaltet.

Wie wird Mieterstrom abgerechnet?

Was sind die Anforderungen für Mieterstrom?

Um Mieterstrom beziehen bzw. vertreiben zu können, müssen unterschiedliche Anforderungen erfüllt werden. Dabei muss unter anderem die räumliche Nähe der Stromquelle sichergestellt werden. Das heißt, dass der geförderte Mieterstrom nur mithilfe von Solaranlagen auf dem hauseigenen Dach bzw. in räumlicher Nähe dazu erzeugt werden darf. Entscheidend ist also die räumliche Nähe zwischen Erzeugungs- und Nutzungsort des Stroms. Seit dem 01. Januar 2021 darf der Mieterstrom auch in einem sog. Quartier, in welchem sich das Gebäude befindet, verbraucht werden. Als Quartier gilt an dieser Stelle ein zusammenhängender Gebäudekomplex – die einzelnen Gebäude können dabei zum Beispiel durch Straßen getrennt sein oder sich auf unterschiedlichen Grundstücken befinden. Eine weitere Anforderung ist der Stromverbrauch ohne Nutzung des Netzes. Das bedeutet konkret, dass Mieterstrom direkt an die Endverbraucher geliefert werden muss, ohne das öffentliche Netz zur Weiterleitung zu verwenden. Falls jedoch ein Überschuss an erzeugtem Strom besteht, kann dieser in das allgemeine Versorgungsnetz eingespeist werden. Wenn jedoch im Gegenzug der Strom, welcher mithilfe der hauseigenen Anlage erzeugt wird, nicht ausreicht, um den Bedarf zu decken, kann dieser vonseiten eines Mieterstromlieferanten geliefert werden.

Wie wird Mieterstrom angemeldet?

Was wird in einem Mieterstrom Vertrag geregelt?

Generell ist ein Mieterstromvertrag ein Sondervertrag, wodurch Mieter die gleichen Rechte erhalten wie herkömmliche Kunden von Sonderverträgen. Dadurch wird die Teilnahme am Mieterstrom attraktiver gestaltet. In der Regel wird diese Art von Sondervertrag mit einem Versorger abgeschlossen, der zeitgleich auch der Grundversorger sein kann. Mieter haben an dieser Stelle unterschiedliche Rechte, wie etwa den Anspruch auf eine ordnungsgemäße und nachvollziehbare Abrechnung, ein Sonderkündigungsrecht bei Preiserhöhung sowie Anspruch auf angemessene Abschläge. Darüber hinaus besteht ein Kopplungsverbot für die Förderung von Mieterstrom: Der Stromvertrag darf an dieser Stelle kein Bestandteil des Mietvertrages sein oder als Bedingung für diesen herangezogen werden. Insgesamt darf der Mieterstromvertrag nur über einen Zeitraum von 12 Monaten abgeschlossen werden. Dabei muss der Energieversorger bzw. Vertragspartner eine sog. Komplettversorgungspflicht gewährleisten, welche besagt, dass bei Bedarf Reststrom aus dem öffentlichen Versorgungsnetz in Anspruch genommen werden darf. In der Regel kann ein Mieterstromvertrag durch eine ordentliche Kündigung oder auch durch den Auszug aus dem Gebäudekomplex beendet werden. Insgesamt kann zusätzlich festgehalten werden, dass die Höhe des Mieterstrompreises gedeckelt ist und mindestens 10 Prozent unter dem Grundversorgungstarif liegt.

Welche Anlagenarten können bei Mieterstrom verwendet werden?

Welche Fördermöglichkeiten für Mieterstrom gibt es?

Um die Wirtschaftlichkeit von Mieterstrommodellen zu optimieren, wurde die Förderung des solaren Mieterstroms initiiert. Da Vermieter hier mit zusätzlichem Aufwand für Vertrieb, Messwesen und Abrechnung rechnen müssen, soll durch die Förderung das Angebot von Mieterstrom lukrativer gestaltet werden. Mittlerweile gibt es unterschiedliche Gesetze und Förderungsprogramme, die Energiewende weiter vorantreiben sollen.

KfW-Förderungen

Immobilienbesitzer haben mithilfe von Mieterstrom die Chance, die Bedingungen des jährlichen Primärenergiebedarfes zu erreichen und deshalb die hohen KfW Förderungen KfW 40 und KfW 40 Plus zu erhalten. Um die Förderung des KfW 40 Plus in Anspruch nehmen zu können, ist Mieterstrom in Mehrparteiengebäuden schließlich sogar eine notwendige Voraussetzung.

Mieterstromzuschlag nach EEG

Gebäudeenergiegesetz

KWK-Förderung

Insbesondere bei großen Wohngebäuden bzw. Quartieren bietet die Kombination aus PV-Anlagen und Blockheizkraftwerken (BHKW) Vorteile, aufgrund des ganzjährigen hohen Wärmebedarfs und der Größe der Dachfläche. Durch die Kombination können hohe Autarkiegrade mit durchschnittlich über 60 Prozent erreicht werden. Gemäß des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes können die Anlagenbetreibenden pro lokal erzeugter und verbrauchter Kilowattstunde mit einem Zuschlag von 8 Cent sowie mit 16 Cent für Strom, der in das öffentliche Versorgungsnetz eingespeist wird, rechnen. Weitere Informationen rund um KWK finden Sie hier.

Klimapaket

Was sind die Vor- und Nachteile von Mieterstrom?

Was sind die Vorteile von Mieterstrom?

Durch Mieterstrom können nun auch endlich Mietende in Immobilien mit mehreren Parteien von den ökologischen und finanziellen Vorteilen dezentraler Energieerzeugung und -versorgung profitieren – und das sind in Deutschland mit 54% schließlich mehr als die Hälfte der Bevölkerung. Insbesondere in Städten ist das von Vorteil für die städtische Energiewende, da es hier viele Gebäude gibt mit mehreren Wohnungen, Büroräumlichkeiten und Geschäften. Immobilienbesitzer können im Zuge dessen außerdem durch das neue Geschäftsmodell Mehrerlöse gewinnen und steigern währenddessen den Wert ihrer Immobilie. Zeitgleich werden auch Mieter*innen unabhängiger von der allgemeinen Entwicklung der Strompreise. Insgesamt dient das Mieterstrom-Konzept also zur dezentralen Stromversorgung von Miet-Immobilien mithilfe von regenerativen Energien. Laut des Bundeswirtschaftsministeriums bietet Mieterstrom Potenzial für 3,8 Millionen Wohnungen, die mit Mieterstrom versorgt werden können.

Das Einsparen bestimmter Abgaben ist ein weiterer Vorteil beim Mieterstrom: Im Vergleich zum herkömmlichen Strombezug aus dem öffentlichen Netz entfallen bei diesem Modell einzelne Kostenbestandteile, wie bspw. Netzentgelte, netzseitige Umlagen, Stromsteuer und Konzessionsabgaben. Insgesamt ist der Mieterstrom deshalb für Endverbraucher billiger: Laut Experten kann dieser Tarif um 10 bis 20 Prozent günstiger ausfallen als der örtliche Grundversorgertarif.

Außerdem lohnt es sich generell für Vermieter mit einer PV-Anlage auf ihrer Immobilie wegen der sinkenden Einspeisevergütung immer weniger den Strom in das öffentliche Versorgungsnetz einzuspeisen. Im Gegensatz dazu ist die Option, den erzeugten Strom an die eigenen Mieter weiterzugeben und an Ort und Stelle direkt zu verbrauchen deutlich lukrativer. Dabei profitiert zum einen die vermietende Person: Der Solarstrom kann schließlich an die Mieter veräußert werden und man erhält zusätzlich den staatlich geförderten Mieterstromzuschlag. Zum anderen haben Mieter die Möglichkeit Strom basierend auf einem günstigen Stromtarif zu beziehen, der nach Gesetz höchstens 90 Prozent des jeweils geltenden Grundversorgertarifs ausmachen kann. Mieterstrom bietet also sowohl für Vermieter*innen, als auch für Mieter*innen lukrative Vorteile und gilt deshalb als finanzielle Win-Win-Situation für beide Partien.

Was sind die Nachteile von Mieterstrom?

Auch wenn einige Abgaben beim Mieterstrom entfallen, so müssen sich die Anbieter trotz allem um den Vertrieb, das Messwesen und die Abrechnung inklusive Stromkennzeichnung kümmern, was mit zusätzlichem Aufwand verbunden ist. Je nach Verbrauchsprofil, Lage des Gebäudes und der maximalen Leistung der Solaranlage, muss zudem im Einzelfall entschieden werden, ob eine Immobilie für Mieterstrom geeignet ist. Hinzu kommt, dass das Verhältnis des Stroms, der mithilfe der hauseigenen Anlage erzeugt wird, und des Stroms, welcher aus dem öffentlichen Versorgungsnetz bezogen wird, je nach Verbrauchsstelle unterschiedlich ausfallen kann.

Benötigen Sie noch mehr Informationen zum Thema Mieterstrom fragen Sie die Spezialisten von StromLux:

www.netze-bw.de/stromlux

Mieterstrom: Downloads

Webinar: Mieterstrom - Strom selbst erzeugen und vor Ort nutzen

Poster: So funktioniert Mieterstrom

Wie hilfreich war dieser Artikel?

Zum Bewerten auf die Sterne klicken

Durchschnittliche Bewertung 5 / 5. Anzahl Bewertungen: 83

Noch keine Bewertung, sei der Erste!

Wie hilfreich war dieser Artikel?

Zum Bewerten auf die Sterne klicken

Durchschnittliche Bewertung 5 / 5. Anzahl Bewertungen: 83

Noch keine Bewertung, sei der Erste!