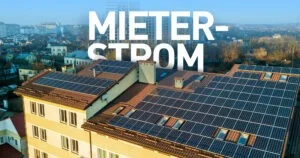

Was ist ein Mieterstrommodell?

Mieterstrommodelle bieten Mietern die Möglichkeit, sich dezentral mit grünem Strom aus Erneuerbaren Energien zu versorgen. Strom dort produzieren, wo er verbraucht wird. Das ist die Idee des Mieterstrommodells. Durch die lokale Nähe von Produktion und Verbrauch wird das Stromnetz entlastet. Anbieter von Mieterstrom und die Mieter selbst profitieren vom günstigeren Strom aus Eigenproduktion, schließlich kann eine Photovoltaikanlage schon für durchschnittlich 11-14 Cent pro kWh produziert werden, während Strom aus dem öffentlichen Netz aktuell um die 31 Cent pro kWh verlangt.

Die gängigste Form der Stromproduktion bei Mieterstrom ist nach wie vor die Photovoltaikanlage. Dennoch können auch andere Erzeugungsformen, darunter KWK-Anlagen, BHKW-Anlagen und Kleinwindanlagen Bestandteil des Mieterstrommodells sein.

Wie funktionieren Mieterstrommodelle?

Die Photovoltaikanlage (PV-Anlage) und das Blockheizkraftwerk (BHKW) sind die gängigen Formen, mit denen eigenproduzierter Strom in Gebäuden erzeugt wird. Beim Mieterstrommodell speist man genau diesen Strom bevorzugt in das Hausnetz des Gebäudes ein und deckt damit den derzeitigen Energiebedarf der betroffenen Mieter.

Wird zu viel Strom produziert, der vor Ort nicht vollständig abgenommen werden kann, wird der überschüssige Strom in das öffentliche Netz eingespeist. Andersrum: Wird zu wenig Strom produziert, sodass der lokale Verbrauch nicht gedeckt werden kann, beziehen die Mieter zusätzlichen Strom aus dem öffentlichen Netz.

Sowohl für Mieter als auch für Vermieter bietet das Modell Vorteile. Während die Vermieter die Wohnnebenkosten senken, profitieren die Mieter folglich direkt von den sinkenden Stromkosten. Zudem werden beide Parteien unabhängiger von der allgemeinen Strompreisentwicklung und steigern dabei die Autarkie, sprich die wirtschaftliche Unabhängigkeit, des Gebäudes. Vermieter können zusätzlich ihren Immobilienwert steigern und nicht zuletzt attraktive Mehrerlöse über den eigenproduzierten Strom erzielen.

Wie funktionieren Mieterstrommodelle für PV?

Bezüglich Photovoltaikstrom entscheidet in erster Linie die Lage des Gebäudes, ob es für Mieterstrom geeignet ist. Ist diese Voraussetzung erfüllt, können Photovoltaikanlagen auf dem Gebäudedach installiert werden und in Folge die Mieter des Hauses (vollständig oder zumindest anteilig) mit grünem Strom versorgen. Während die Stromkosten für Mieter durch den Mieterstromtarif etwa 10 – 20 % unter dem Tarif des öffentlichen Energieversorgers liegen, kann die Vermieter-Seite rund 15 % Mehrerlöse erzielen, indem sie den produzierten Strom direkt an die lokalen Mieter verkauft – eine wahre Win-Win-Situation.

Wie funktionieren Mieterstrommodelle für BHKW?

Beim Mieterstrommodell für BHKW wird Blockheizkraftwerk-Strom, welcher in einem Gebäude bzw. in dessen unmittelbarer Nähe produziert wurde, vom Vermieter an die Mieter des Gebäudes verkauft. Der Vermieter tätigt vorrangig eine einmalige Investition in das Blockheizkraftwerk und betreibt dieses daraufhin im Mietgebäude.

Diesbezüglich muss vorab geklärt werden, ob in dem Gebäude Platz für das Blockheizkraftwerk (der Raumbedarf für BHKW sinkt jedoch stark, sodass in den meisten Kellern Platz zu finden ist) und einen ausreichenden Pufferspeicher besteht. Zudem steht die Frage im Raum, ob eine Lösung für das Abführen der entstehenden Abgase bereits vorhanden ist oder erst noch geschaffen werden muss.

Welche Mieterstrommodelle gibt es?

Direkte Vermarktung

Contracting

Eigentümer als Energieversorger

Pachtmodell

Wie werden Mieterstrommodelle abgerechnet?

Mieterstrom stellt in der Regel eine Ergänzung von lokal erzeugtem Strom und Strom, der aus dem öffentlichen Netz bezogen wird, dar. Mehrere Faktoren bestimmen dabei diese genauen Anteile des Strombezugs, darunter die Anzahl der betroffenen Mietparteien, die vorhandene Energieerzeugungsanlage (PV oder BBHKW) sowie der individuelle Eigenbedarf.

Wie erfolgt nun eine genaue Messung des jeweiligen Strombezugs? Hierzu müssen komplexe Messkonzepte und Abrechnungsmodelle integriert werden. Für das Modell der Direktlieferung (Vermieter verkauft den produzierten Strom direkt an die Mieter) hat sich das sogenannte Summenzählerkonzept etabliert. Dabei besitzt jede teilnehmende Mietpartei einen eigenen Stromverbrauchszähler, der die individuell verbrauchte Energiemenge misst. Ein weiterer Zähler an der Erzeugungsanlage misst zusätzlich die gesamten Energiemengen im Gebäudenetz, welches zudem über einen zentralen Anschlusspunkt zum öffentlichen Netz verfügt. Eine alternative Bezeichnung für den Summenzähler ist auch „Zwei-Richtungs-Zähler“, welche sich daraus ergibt, dass sowohl die aus dem öffentlichen Netz bezogenen Energiemengen als auch die eingespeiste Menge der eigenen Erzeugungsanlage davon erfasst werden.

Wichtig: Mieterstromverträge dürfen nicht an Mietverträge gekoppelt sein. Jeder Mieter hat weiterhin die Freiheit einen eigenen Energieversorger zu wählen. Falls sich daraus ergibt, dass bestimmte Mietparteien sich gegen die Teilnahme am Mieterstrom entscheiden, müssen deren individuelle Stromverbräuche über einen virtuellen Zählpunkt abgezogen werden. Diese Auftrennung ist insbesondere wichtig, da Netzstrom und Lokalstrom mit unterschiedlichen Netzentgelten sowie Steuern, Umlagen und Abgaben belastet werden.

Wie hoch sind die Zuschläge der Mieterstrommodelle?

Um von staatlicher Seite weitere Anreize für die dezentrale Stromversorgung durch Mieterstrom zu setzen, wurde 2017 eine neue Förderung im Rahmen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) beschlossen: der Mieterstromzuschlag. Die Installation der Photovoltaik-Anlagen, neu einzubauende Messeinrichtungen wie auch die Umstellung auf andere Abrechnungssysteme sollen durch den Zuschlag aus finanzieller Sicht attraktiver werden. Vor Einführung des Mieterstromzuschlags konnten Mieterstrommodelle kaum wirtschaftlich und entsprechend wenig umgesetzt werden.

Betreiber, die nach dem 24. Juli 2017 eine Photovoltaik-Anlage bis 100 kW auf einem Wohngebäude in Betrieb genommen haben, erhalten den Zuschlag für jenen Strom, der an die Bewohner des Gebäudes geliefert wird.

(Hinweise: Die Fördergrenze liegt bei 100 kW. Andere Energieerzeugungsquellen als Photovoltaik werden beim Mieterstromzuschlag nicht berücksichtigt.)

Die Höhe des Mieterstromzuschlags berechnet sich aus der installierten Leistung und dem Zeitpunkt der Inbetriebnahme der Anlage. Grundsätzlich ist die Höhe des Mieterstromzuschlags an die Sätze der Einspeisevergütung geknüpft. Da der Vermieter bzw. Anlageneigentümer jedoch weiterhin Erlöse aus dem Verkauf des Mieterstroms erzielt, gelten gewisse Abschläge für die Berechnung des Mieterstromzuschlags.

Die Anspruchshöhe berechnet sich folglich aus dem anzulegenden Wert der EEG-Vergütung abzüglich 8,5 Cent/kWh bei PV-Anlagen kleiner als 40 kWp und 8,0 Cent/kWh bei PV-Anlagen zwischen 40 und 100 kWp. Bei Inkrafttreten des Zuschlags konnte so je nach Anlagengröße ein Mieterstromzuschlag zwischen 3,8 und 2,2 Cent/kWh erzielt werden. Mit sinkendem anzulegendem Wert sinkt jedoch gleichzeitig der Mieterstromzuschlag. Im Januar 2020 lag der anzulegende Wert für Anlagen größer 40 kWp nur noch bei 7,94 Cent/kWh. Bei einem Abschlag von 8,0 Cent/kWh findet für diese Anlagen folglich keine Mieterstromförderung mehr statt. Das BMWI begründet dies mit dem System des „atmenden Deckels“, bei dem sich die Förderungen den sinkenden Kosten für Photovoltaik-Module anpassen. Um weiterhin Anreize zur Investition in neue PV-Mieterstromanlagen zu setzen, ist die Verabschiedung einer EEG-Novelle notwendig.

Welche Gesetze gelten für Mieterstrommodelle?

Um die Energiewende in deutschen Städten zu fördern, sind Mieterstrommodelle durch diverse Gesetze geprägt. Betroffen davon sind neben den Mietsgebäuden auch die errichtete Anlagentechnik sowie die Energieversorgung.

Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) führt die Energieeinsparverordnung (EnEV), das Energieeinsparungsgesetz und das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG) zusammen. Geltende Regeln und Anforderungen an den Energiebedarf von Gebäuden werden auf diese Weise einheitlicher und zudem einfacher aufgeführt.

Des Weiteren schafft das GEG Vorteile für Mieterstromprojekte mit Photovoltaik-Anlagen. Lokal genutzter Strom aus erneuerbaren Energien wird bei der Ermittlung des Jahresprimärenergiebedarfs angerechnet (§23 GEG). Hohe Förderkriterien können damit leichter erfüllt und Gebäudenebenkosten gesenkt werden.

Auch das verabschiedete Klimapaket soll Mieterstrommodelle unterstützen. Mehrere Ansatzpunkte sind hierfür in der Planungs- bzw. Umsetzungsphase, darunter die Aufhebung des PV-Deckels, die Befreiung von der EEG-Umlage bei Speichern sowie erhöhte Förderungen beim Bau von energieeffizienten Gebäuden.

Wie hilfreich war dieser Artikel?

Zum Bewerten auf die Sterne klicken

Durchschnittliche Bewertung 4.8 / 5. Anzahl Bewertungen: 26

Noch keine Bewertung, sei der Erste!